F・マリノスの元をたどれば、日産自動車サッカー部に行き着く。

日産サッカー部の元をたどれば、あの人に行き着く――。

レジェンドは語っていた。

「加茂さんよ、加茂さんがおったからよ」

初代監督は語っていた。

「日産サッカー部の歴史をつくってくれたのは加茂さんなんです」

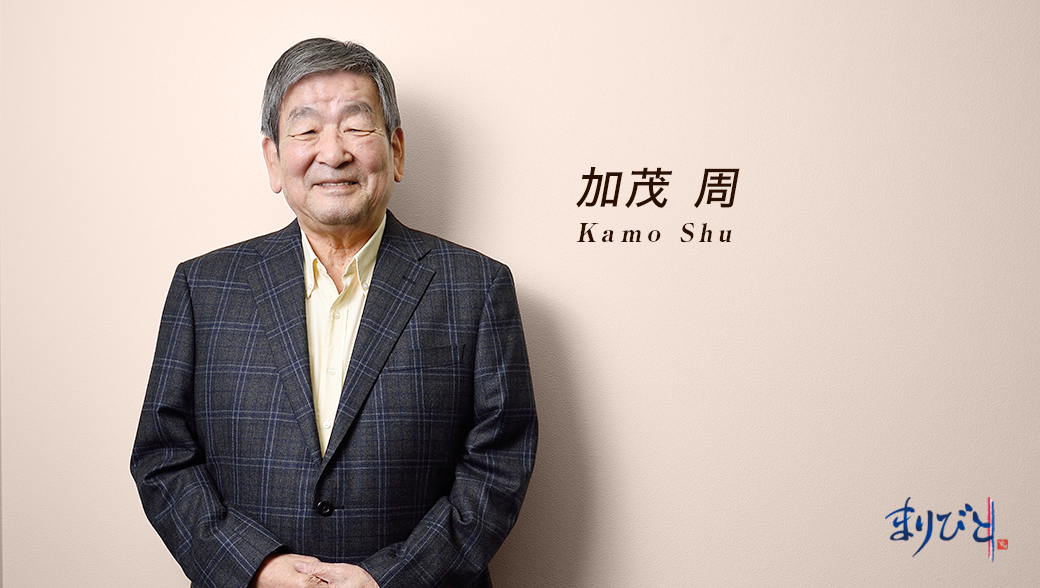

『まりびと』、はじまりの人。日産を強豪に仕立て上げ、横浜にサッカーの文化を根づかせ、横浜F・マリノスの基盤をつくった。

監督・加茂周。

初代監督の安達二郎に要請され、就任したのが1974年だった。部が産声をあげて間もなかったころである。

2019年10月で80歳の傘寿を迎えた老紳士は、コーヒーをすすりながら〝あのこと〟から語ってくれた。

確か1973年5月だったという。

加茂は関西学院大学を卒業後、現役、コーチと10年間務めてきたヤンマーディーゼルを退職した。指導者として次のステップに進むことを考えていたとき、安達から連絡を受けた。神戸で会うと、いきなりありったけの熱意を伝えられた。

他の企業からも誘いはあったが、同い年の安達の言葉に心は動いた。自宅に招き、お酒を飲みながら腹を割って語り合った。

「覚えとるよ。安達さん、人事部の小川(肇)さんから、とにかく部を強くしたいんだ、と言われてね。情熱を感じましたよ、そりゃあね」

来阪を重ねる安達に何度も口説かれ、腹を固めた。ならば、こちらも情熱で応えるしかない。加茂は当時、サッカー界に持ち込まれていなかった「プロ契約」を申し出た。勝負の世界に身を置くものとしては、こっちのほうが自分としてもやりやすい。安達には驚かれたが、了承してくれた。

翌年、神奈川県1部リーグから始まった〝加茂ニッサン〟。

加茂がコーチとして在籍していたヤンマーは釜本邦茂、ネルソン吉村らを擁してJSL(日本サッカーリーグ)の強豪として知られていた。サッカーにおける環境の差は、気にならなかった。ヤンマーなら……はない。「覚悟を決めて日産に来た」からだ。

<写真:前列右から3番目が加茂周>

練習は新子安の横浜工場内にあるグラウンドで、仕事を終えた午後6時半から2時間。選手たちは仕事も目いっぱい、練習も目いっぱいの日々を送ることになる。

単身赴任の加茂は社宅に住み、練習後は選手と一緒に寮で食事をした。限られた時間でハードなトレーニングを課すと同時に、食事も〝改革〟しようとした。

「いまの選手は栄養士さんがきちんと指導してくれますし、いいものをたくさん食べられる時代。昔はそうじゃなかったからね。ご飯、味噌汁、納豆、サンマ一匹、そんな時代。あれだけ体力を消費するサッカー選手としては十分とは言えなかった」

週に最低1度は肉料理を出してもらうなど、安達、小川を通じて要望を通してもらった。選手と一緒に食事をして、寮で選手たちとコミュニケーションを取ってから社宅に戻るという毎日だった。

「大将が気合い入ってないと、下はついてこないでしょうよ(笑)。気合いは入れてやっていましたね、私もまだ若かったから」

加茂は午前中、銀座にある本社の厚生課に詰めて、トレーニングメニューのみならず、GM的な観点から環境面の改善案なども立てていった。月に1度は選手たちの職場を訪れている。選手たちの状況を把握するためだけではなく、彼らの上司に直接会って話をすることでサッカー部に対する理解を求めることもできた。

「仕事の時間は当初、長かった。勤務を段々と短くして、サッカーの時間を長くしてもらうようになるわけです」

午前中だけ仕事で、午後からサッカー。その時代が来るのはまだ先の話としても、加茂がまさに時間を掛けて勝ち取った権利だと言えた。

日産サッカー部は順調に成果を上げていく。

就任2年目の75年に県1部リーグから関東リーグへの昇格を決め、77年4月にはJSL2部へと駆け上がった。この年、F・マリノス初代監督の清水秀彦が法政大学から加入している。そしてついに79年、富士通との入れ替え戦に勝利してついに就任5年目で目標のトップリーグにたどり着いた。

加茂ニッサンには「攻撃サッカー」のイメージがある。しかしそれはJSL1部で最下位に終わったことがターニングポイントになった。

中央大のテクニシャン、金田喜稔が加入し、攻撃サッカーへの転換期で一度2部に落ちた。しかし81年に明治大から木村和司の獲得に成功し、メキシコ日産のルートからはのちにメキシコ代表となるフェリックス クルスら3人のプロ選手を招聘した。金田と木村を中心とした攻撃スタイルがかみ合ってすぐ1部復帰を果たした。

選手の獲得は実質的にGM業を兼任していた加茂の大きな仕事の一つ。フェアレディZで駆けつけ、情熱的な口説きで攻略する。金田も木村もこれでオチた。

安達に教わっていたのだ。情熱が何よりも心を動かすのだ、と。

加茂は人間性を大事にした。メキシコからの研修生も、サッカーの技術が高けりゃいいわけではなかった。

「メキシコ人選手も朝は仕事をやらなきゃいけない。そういう意味では真面目で誠実な人が望ましい。その点、クルスは素晴らしかったですね。確か19歳で来日したんですよ。真面目で、一生懸命でね。彼は日本で伸びていった選手」

日産が面白いサッカーをしていると評判になっていた。魅力あるサッカーによって、応援してくれる人を一人でも二人でも増やしたいという意図もあった。

「お客さんは入らないし、サッカー人気なんてなかった時代。それでも現場の監督からしたら、一人でも多くのお客さんに知ってもらって、応援してもらうのがチームの本来のあり方ですからね」

かつてイングランドやドイツなど欧州を視察し、いかにサッカーが文化として根づいているかを肌で知ることができた。日産の監督を引き受けるにあたって、会社に要望を出していたのがクラブハウスと専用グラウンドの建設だった。

実は78年に獅子ヶ谷の広大なエリアに建設地が決まっていたという。しかし加茂にも予想外のことが起こった。

「いやね、縄文時代、弥生時代の遺跡が見つかって、調査が必要になったんですよ。でも調査は大学の先生がやるから、土日じゃないとやれない。だからなかなか進んでいかない。当初の予定より1年、いや2年遅れたんじゃないかな。あれは参った(笑)。でもね、会社はいい施設をつくってくれましたよ」

完成したのは81年。画期的なのはクラブハウス。選手一人ひとりにロッカーが用意され、トレーニングルームなど欧州のクラブ並みに完備された。

魅力的なサッカーをしていて、施設も最高。JSLの新興勢力ながら、日産人気は高まっていく。83年には水沼貴史、柱谷幸一、杉山誠、越田剛史、田中真二ら79年ワールドユース出場組がごそっと入団してきた。黄金期の幕開けを告げるかのように。

ついに初タイトルを獲得する日がやってくる。

水沼らがルーキー時代の83年、リーグは過去最高の2位となり、その勢いもあって天皇杯を決勝まで勝ち進んだ。ファイナルの相手は加茂の古巣であるヤンマー。それもコーチとして指導してきたエースの釜本が決勝を最後に引退するという。

あの試合で何が一番、印象に残っていますか?

そう尋ねると、加茂はフッと笑った。

「和司があのときばかりは緊張していたなあ」

ちょっと間を置いた後に、再び語り始める。

「和司は学生時代から決勝に行ったことがない。顔を見たら、こわばっとる。今でも覚えていますよ、その表情。グラウンドを半周くらい一緒に歩いて、たわいもない話をしてリラックスさせてね(笑)。僕自身も監督になって初めてタイトルが懸かりましたけど、特に重圧とかもなかったな。だって毎年のように入れ替え戦やっていましたからね。

釜本くんは頭から出て後半のなかばにベンチに下がると思っていたら、先発せずに後半から出てきた。前半は0-0だったかな。ハシラとキンタ(金田)が点を取って優勝して……そりゃあうれしかったですよ。(シーズン通して)負けてもいいから攻撃的にやろうって言ってきて、うまくいきだしたころでもありましたから」

加茂はチームの強化とともに環境整備も忘れない。

85年には新子安で日産サッカースクールを立ち上げた。地域に密着した普及と育成こそが、将来の財産となると考えたためだ。Jリーグが始まる前から、加茂は実践していた。

引退したOBがコーチとして指導にあたる。セカンドキャリアの観点からも加茂が温めていたプランだった。

決めたルールが「近くのクラブや少年団から子供たちを引き抜くな」「新子安の半径10km以内に住む子供たちを集めよう」だった。地域と良好な関係を築き、地域とともに育成するというスタンスを打ち出したかったから。いずれスクールからジュニアユース、ユースが誕生する。「育成のマリノス」はここが起点となった。

JSLの強豪として定着させた加茂に、ある出会いが待っていた。

ブラジル代表の主将を務めたオスカーである。リーグ制覇に届いていない最後の懸案は、守備の強靭化であった。最強の大物助っ人も残り少ない現役を日本で終えることを希望し、加茂自身が交渉にあたった。

「キャリアは言うまでもないですよ。でもそれ以上に、こんなに素晴らしい人間性の男に出会えるとは思わなかった。彼とは言い争ったことすら一度もない。温厚で、紳士でね。もう最高の男ですよ」

87年、リーダーシップを誇るオスカーの加入によってチームが一段階も二段階も引き上がったのは誰の目から見ても明らかだった。そしてオスカーのラストシーズンとなった1988~89年シーズン。天皇杯、JSLカップを制し、そして悲願とも言うべきJSL初制覇を果たした。

「オスカーだから、監督を譲ったんです」

3冠を最後に、加茂は日産を離れる決断を下す。いや、3冠を獲得したら「区切りをつける」と決めていた。「最高の男」オスカーに、次を託した。

カップに残っていたコーヒーをグイと飲み干した。

もう一つ、聞いておきたかった。

クラブハウスも、スクールも、大物獲得も、なぜそんなにスムーズに行ったのか、を。加茂周の交渉能力の秘訣をどうしても知りたかった。

「何よりも会社に理解があったからですよ。僕としては(ライバルだった)読売クラブよりも1㎝でも2㎝でもいいから、日産サッカー部をよくしていきたかった。(その思いを)理解してもらったし、応援していただいたということですよ。安達さん、小川さんに支えてもらったのがまず一つ。それに僕が日産に入ったときに応援してくれた課長クラスだった人が、みんな偉くなっていきましたよね。いろいろと助けていただきましたよ」

自分の思いは、いつしか会社の人の思いとなった。クラブハウスも、スクールも、大物獲得も。

いかにして一心同体になれるのか。

名将はサラリと言う。

「人間同士、しっかりお付き合いするってことじゃないですか。僕たちの場合、一緒に考えて、一緒に酒を飲んで、一緒にゴルフして……腹を割って話をする。ありとあらゆることを一緒にやったなっていう思いはありますかね」

人と人のつながりを大切に。

それは選手に対しても、スタッフに対しても。

年に1度開催される日産サッカー部のOB会が、加茂の楽しみになっている。いまだに加茂の前に直立不動のOBも少なくないとか。畏怖ではなく、尊敬と敬愛の意味で。

「本当にいいOB会ですよ。毎年、減っていく一方だけなのでそれは寂しいですけど」

加茂周なくして、今のF・マリノスはなかった。

90年からは全日空サッカー部の監督に就任し、横浜フリューゲルスの「ゾーンプレス」は立ち上がったばかりのJリーグを席けんした。マリノスの基盤のみならず、フリューゲルスの基盤もつくっている。

大将は気合いを入れて。

大将の意を汲んで、みんなが気合いを入れて。

良かれと思ったら、大将を先頭にみんなで動いて一致団結して一心不乱に実現させていく。

未来永劫、横浜F・マリノスの財産である。

二宮寿朗Toshio Ninomiya

1972年愛媛県生まれ。日本大学法学部卒業後、スポーツニッポン新聞社に入社。格闘技、ボクシング、ラグビー、サッカーなどを担当。'06年に退社し「Number」編集部を経て独立。著書には『岡田武史というリーダー 理想を説き、現実を戦う超マネジメント』(ベスト新書)、『闘争人~松田直樹物語』(三栄書房)、『松田直樹を忘れない』(三栄書房)、『サッカー日本代表勝つ準備』(北條聡氏との共著、実業之日本社)がある。現在、Number WEBにて「サムライブル―の原材料」、スポーツ報知にて「週刊文蹴」(毎週金曜日)を連載