最悪の日でしょ、普通

シーズン開幕から2試合続けて先発で出て、これからっていうときに練習中、右ひざ前十字じん帯損傷で全治8カ月の大ケガを負ったのだから。

愕然、失意、絶望……。

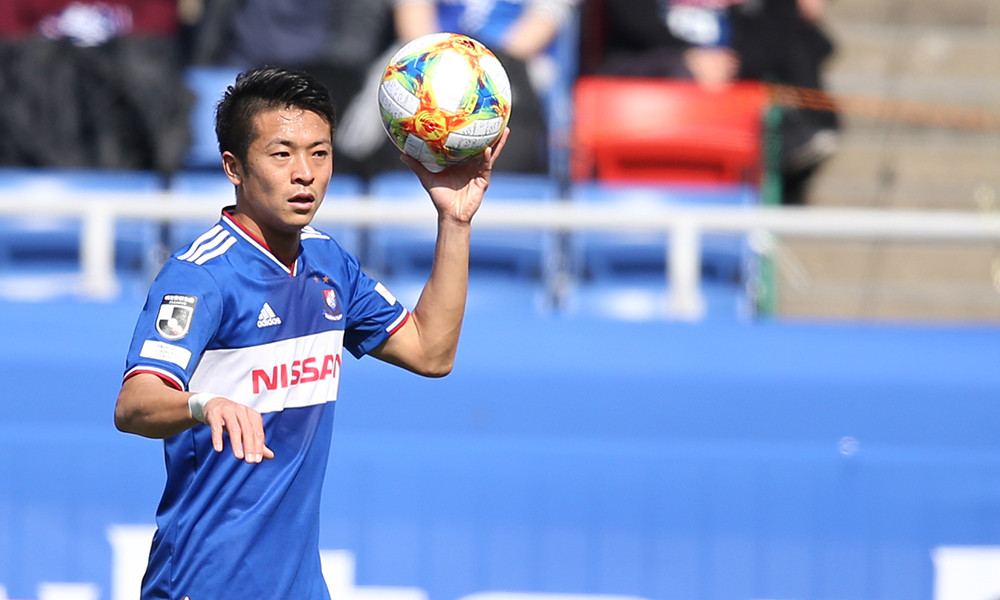

事実を受け入れるには、時間を要するものだ。だが高野遼はスッと飲み込んだ。強がりではなく。チームメイトやスタッフは愕然、失意、絶望に暮れる姿を目にしていない。彼は最悪の日とせず、いずれ最高の日にたどり着くために気持ちをスイッチしていようとしていた。

「だってケガをしちゃったもんはしょうがないじゃないですか。でもこのケガでサッカー人生が終わるわけじゃない。それだったら、この期間、体を一からつくり直していけばいいじゃないかって考えましたね」

高野に悲観は似合わない。

どんなときも、何が起こっても、好きなサッカーに希望を託せる人。彼は明るく、強く、たくましく、リハビリロードを歩んで再びチームの輪に戻ってきた。

あの日、2019年3月8日。

対人のメニューで相手の動きについていこうとした際、「ひざだけがターンした感じ」になった。グリグリと乾いた音が耳に入った。ケガの実感はなかったが、「ちょっとおかしい」とは思った。競り合いのとき、ひざに力が入らなかったからだ。彼曰く「フニャとなった」。

練習後、日暮清ヒューマンパフォーマンスダイレクターに診てもらった。日暮をはじめトレーナー陣の反応を見て、大ケガであることを察した。

「みなさんのテンションが明らかに低かったですからね。〝ああ、やっちゃったんだな〟と。かすかな希望を持って病院でMRI検査を受けたんですけど、やっぱりダメで、手術をしなきゃいけない状況だと説明を受けました。今まで手術するほどのケガをしたことがないし、全治8カ月と言われてもピンと来ない。だから逆に深く考えなくて良かったのかもしれない。確かに自宅に戻るときは気持ち的にしんどかったですけど、手術する前も足自体は動かせていたので手術後のリハビリを頑張っていこうって、すぐ前向きになれました」

患部に腫れがなかったことでケガから4日後に手術を行なった。

高野自身、麻酔が切れた後の痛みはかなりつらいと聞いていたが、幸運にも痛みには悩まされなかったという。

「実際はそうでもなかったんですよ。体を動かせないのでむしろ腰が痛くなったくらいでした。松葉杖使ってトイレに行って、1週間くらいしたら徐々に歩いていく感じで。ひざの曲げ伸ばしとか、ひざに力を入れるとか、とりあえずやれることをやっていこうって。ちょっとずつやれることが増えていくんで、それが小さな幸せでもありました」

大きな幸せもあった。

病室でアウェーの大分トリニータ戦(3月17日)を見ていたときだった。メンバーが自分の背番号入りのTシャツを着込んでいた。胸には「We always on your side」(オレたちはいつもお前の傍にいる)とのメッセージも目に入った。何も聞かされていなかっただけに、嬉しくて、有難くて。一人でジーンと感動した。リハビリに励もうと、ネジを巻こうとする自分がいた。

手術した横浜市内の病院には、高野と同じようにひざのリハビリに取り組んでいる人が多くいた。高校生に声を掛けられ、一緒にメニューをこなしたこともある。合間には、トランプをやったりと「遼にいちゃん」は周りの人も前向きにさせていた。

手術から2週間後に退院し、F・マリノスに戻って日暮ダイレクターのもとで本格的なリハビリがスタートする。午前、午後の2部リハビリを精力的に取り組んでいく。

「〝正直きついな〟って思った日もあったし、朝起きて〝行きたくないな〟と思った日もありましたよ。でもやるしかないし、日暮さんと一緒にやっていると、日暮さんのほうが僕より元気なんですよ。〝負けてらんない〟っていう気持ちと、〝自分のためにここまでやってくれているんだから、ちゃんとやらないと失礼〟という両方の思いがありました。

とにかく日暮さんは凄いんです。このメニューに慣れたなと思ったら、すぐ新しいメニューが出てくる。ケガは不幸な経験かもしれないですけど、これって誰でも経験できることじゃないな、とも思いました。これだけ毎日のリハビリを頑張ったら、どんな自分になれるんだろうって復帰後の自分が凄く楽しみになっていきました」

ボールを蹴れないストレスも、試合に出られないストレスも高野にはなかった。

試合は「一人のサポーターに近い感覚」でチームを応援し、サイドバックの動きをしっかりと見ておくことにした。開幕2試合しか出ていないため自分のプレー感覚を忘れないことと、ほかの選手のプレーから学ぶことを心掛けた。ピッチから離れても、誰にも負けないと言えるほど充実した日々を送った。

最悪から最高へ。

押しつぶされない高野のメンタリティは、やはり彼の〝生きざま〟を反映しているように思えてならない。

ユースからトップチームへの昇格がかなわず、日本体育大学に進学した。3年時に湘南ベルマーレの特別指定選手となり、4年時は育成組織からずっと育ってきたF・マリノスへ。卒業後に加入を果たしながらも、わずか半年でヴァンフォーレ甲府に〝武者修行〟に出向くことを決めた。

「湘南ではプロの壁に直面してちょっと苦しんだなって思ったし、卒業してF・マリノスに入ってからは、みんなうまくて練習にもなかなか入っていけない。練習でいいプレーが出せないし、自分のプレーもできない。多少あった大学のときの自信なんて、一気になくなっていきました。だけど、心のなかでは自分の力を信じたいという思いがあったし、自分の力を証明したい、と。そんなときに甲府から話をいただいたんです。

僕は大学まで身体能力に頼ってサッカーをしてきたので、しっかりとした基礎技術を身につけていなかった。サッカーに対する考え方もそうです。一度チームを離れて、甲府で基礎を叩き込んでこようと考えて8月に移籍しました」

失望ではなく、希望を持って。

甲府では初先発で負傷するアクシデントに見舞われて離脱し、8試合の出場にとどまっている。J2降格の憂き目にもあった。F・マリノスから復帰の打診もあったが「もう1年やらせてほしい」と願い出ている。翌18年シーズンは1年、レギュラーとして1年間働くことができた。基礎の習得と自信の復活。満を持して、再びトリコロールのユニフォームに袖を通したのだった。

今春、キャンプから懸命にアピールする彼の姿があった。

アンジェスタイルを身につけるべく、同期の喜田拓也をはじめチームメイトや、ユース時代の恩師・松橋力蔵コーチなどにもアドバイスを求めた。

「サイドバックが中に入ってプレーすることなんて、僕の経験では一度もなかったことなんで。(ラインを背負った)180度でプレーしていたのが、360度になるので最初は違和感しかなかったです(笑)。分からないことがあったら映像で確認したり、いろんな人に聞きました。もしこれで俺はダメダメだったら、学んできたヴァンフォーレのみんなに失礼だと思うんですよ。絶対に頑張らなきゃっていう思いでした」

頑張りはアンジェ ポステコグルー監督の目に留まる。

ガンバ大阪との開幕戦(2月23日、アウェー)で先発のチャンスをつかむと、続くホームでのベガルタ仙台戦でも起用される。この試合の終盤、下がったマルコス ジュニオールからの浮き球パスに合わせて裏に飛び出したシーンは、彼の走力を生かしたチームの新しい攻撃の形であった。開幕2戦の2連勝は、高野にとっても自信にはなった。だが、厳しい競争のはじまりにすぎないことも十分に分かっていた。

「開幕戦は不安な気持ちで臨みましたし、2試合出たからといって監督から信頼を得ているとも思っていませんでした。レベルの高い選手がいっぱいいるわけです。いいプレーができなかったら、すぐに交代させられるんだろうなっていう危機感しかなかった。でもそれ以上にもっとうまくなりたい、もっとレベルアップしたいという気持ちが強くなっていきました」

同期の喜田と同じ舞台に立てた喜びもあったという。

「アイツのことは完全にリスペクトしています。小さいころからしっかりしていて、キャプテンシーを持ってチームを引っ張っていく存在。同じ年ですけど、人間性もサッカーもすごいなって思っています。あの2試合は、一緒に出られて本当にうれしかったですね。それを喜んでくれるユースの同期もいっぱいいる。まあ、これからも俺が追いついていくしかないんですけど」

ケガによって遠回りしなくてはならなくなった。

だが試合に出始めて膨らんだ希望が、失望を寄せつけなかった。何があっても、希望を強く持っておけばいい。甲府への〝武者修行〟からたくましくなって帰ってきたように、事実を受け入れて成長を目指していけばいい。そうやって彼は全治8カ月を2カ月以上も短縮させて、ピッチに帰ってきた。気持ちまで遠回りさせない日々が、復帰を早めた。

半年後の9月6日。

関東学院大との練習試合で実戦復帰した彼は、左足の強烈なシュートをズバンと決めている。これから巻き返していく決意を示すかのごとく。

「試合に出たいのが一番。復帰して活躍することであのリハビリの時間は無駄じゃなかったと思いたいし、活躍すれば支えてもらったスタッフへの恩返しになると思うんで。もちろん待ってくれたファンのためにも。試合に出て、チームの力になれればいいと思っています」

声のツヤとハリが、高野の内面に燃やすエネルギーを表わしていた。

なぜ、そうポジティブに取り組めるのかを最後に聞いておきたかった。

彼は言った。

「だってやらなかったらサッカー選手終わっちゃうじゃないですか。終わりたくないし、続けたいし、いつか活躍したい。これは心のなかにずっと思っていることなので」

何があろうともびくともしない意志。

希望を抱く者は強い。

最高の日が訪れることを信じて――。

二宮寿朗Toshio Ninomiya

1972年愛媛県生まれ。日本大学法学部卒業後、スポーツニッポン新聞社に入社。格闘技、ボクシング、ラグビー、サッカーなどを担当。'06年に退社し「Number」編集部を経て独立。著書には『岡田武史というリーダー 理想を説き、現実を戦う超マネジメント』(ベスト新書)、『闘争人~松田直樹物語』(三栄書房)、『松田直樹を忘れない』(三栄書房)、『サッカー日本代表勝つ準備』(北條聡氏との共著、実業之日本社)がある。現在、Number WEBにて「サムライブル―の原材料」、スポーツ報知にて「週刊文蹴」(毎週金曜日)を連載