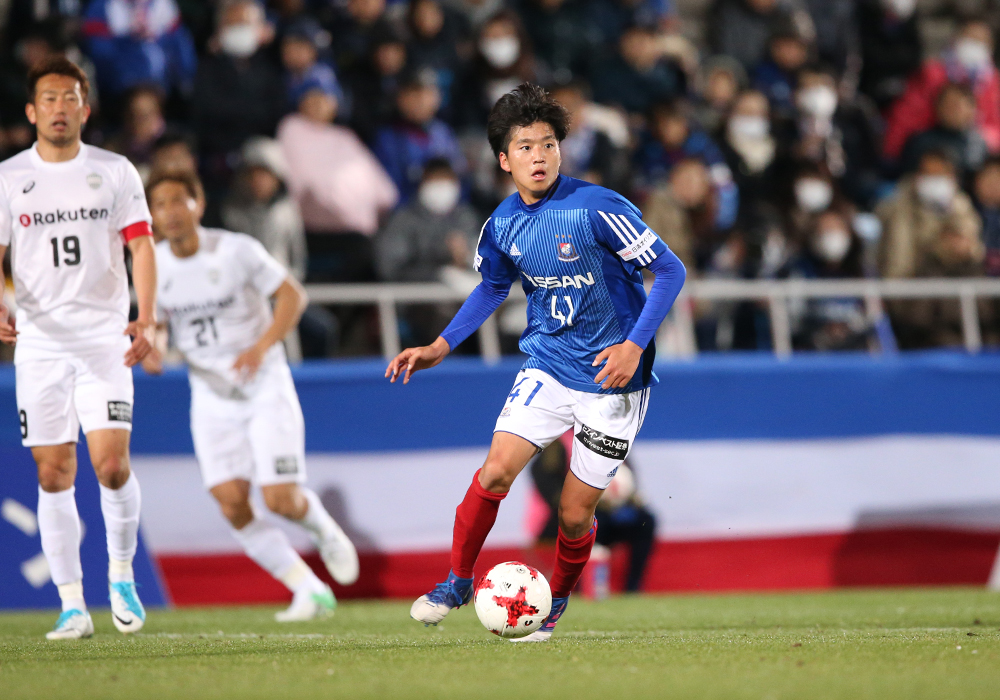

ハマのプリンス。

確かに山田康太にはその呼び名が似合う。

プライマリーからジュニアユース、ユースと育ち、高校3年時には背番号10とキャプテンを担った。昇格した2018年シーズンにJ1デビューを果たしてゴールも記録した。テクニックとセンス、そして物怖じしないメンタルと順応性はプロ2年目を迎えて、さらなる可能性を感じさせている。

ニックネームはニアってはいるものの、まだハマっているわけではない。人々の期待感と願望込みであることを彼は理解している。いつかトリコロールを背負う真のプリンスと呼ばれる、その日まで――。

プライマリー時代は、ハマのやんちゃ少年。

マリノスタウンが練習の場であり、遊びの場だった。ボールを蹴って、お弁当持参でトップチームを見学して、学校がないときは一日中ずっといた。

ここを勝手に交流の場にしてしまうのが康太クン。

「トップチームの選手がグラウンドからロッカーに戻るときに〝イエーイ〟って突っ込んでいって、マツさん(松田直樹)に捕まえられてアイスバス用のバケツに突っ込まれたことはよく覚えています。ホント、ガキでしたね」

ターゲットはトップ選手のみならず。

ユースの選手の名前を呼んで振り向かせて驚かせたり、隠れたところからボールをぶつけたり……。

「やんちゃしちゃえって、みんなでやっていましたね。多分、喜田(拓也)くんたちには、うるさいやつらだなと思われていたと思います」

苦笑いを浮かべて、当時を申し訳なさそうに振り返る。先輩たちを憧れ目線というよりも〝一緒に遊んでくれないかな〟目線で見ていた。

プライマリー時代は堀研太(ブラウブリッツ秋田に期限付き移籍)がチームの中心を担っていた。

「研太がチームを引っ張っていて、僕はその次の次くらい(の実力)。ジュニアユースに上がっても、試合に出られるようになったのは中2の終わり。ケガもありましたし、プロに行くなんて現実味がなかったんです」

とはいえ、たまらなくサッカーが好きだった。小学生のころは学校を終えると駄菓子屋さんでお菓子を買って、陽が暮れるまでサッカーをやるのが日課。父親に遊んでもらうのも決まってサッカーだ。中学のころは、塾に通った休憩時間でも近くのグラウンドでボールを蹴った。いつなんどきも、サッカーが傍らにあった

大好きなものを、職業に。

はっきりと意識が変わり始めたのは2016年、高2の夏休みだという。1つ上の吉尾海夏(ベガルタ仙台に期限付き移籍)とともにトップチームの練習に1カ月間、参加することができた。

「やっぱりプロの人は、レベルが高いなって実感しました。ルヴァンカップや天皇杯でベンチに入れてくれて、高いレベルに触れることで、〝俺もプロになりたい〟〝プロにならなきゃ〟って思うようになっていったんです」

やんちゃ目線は、憧れと尊敬の目線に変わっていた。中村俊輔に声を掛けられた言葉は今も胸にある。

「俊さんがケガで全体練習に合流していなくて、僕が入れない(練習の)セッションがあったときに『思い切ってもっと楽しんでやっていいよ。遠慮しなくていい』と言ってくれたんです。多分、俊さんは何気なく言ってくれたと思うんですけど、僕のなかではあの言葉があったから頑張れたところがありました」

意識を強めるもう1つのきっかけが、高2の10月、マンチェスター・シティへの研修であった。2週間強の短い期間ではあったものの、同世代のユースの選手たちと過ごした忘れられない日々になった。

「下のカテゴリーでも(ジョゼップ)グラルディオラ監督が見に来てくれていて、選手たちは凄く高いモチベーションでサッカーをやっていました。サッカーに集中できる環境があって、施設もいろいろと揃っていた。練習でも前に行く姿勢、ゴールに向かっていく姿勢が強くて、今でもそのとき感じたことを思い出しながら練習に取り組むこともあります」

元々、物怖じしないタイプ。通訳も用意されていない中でも、溶け込んでいった。選手寮では選手たちとゲームや卓球に興じた。17歳で欧州CL出場を果たすことになるフィル フォデンや、16歳でトップチームに昇格するブラヒム ディアスたちがいた。

「フォデンは卓球、強かったですね。ディアスとも遊びましたよ。毎日が刺激的でしたし、何より楽しかったので日本に帰りたくなかったです」

意識は変わった。もっと真剣に、もっと楽しく。

成長を遂げていく彼は高3になるとユースの「10番」を託され、キャプテンとなる。トップチームでも2種登録され、ルヴァンカップのヴィッセル神戸戦(4月12日)、ヴァンフォーレ甲府戦(5月3日)に出場。天皇杯2回戦のFC大阪戦(6月21日)では初先発で勝利に貢献している。

元々、図太いタイプ。遠慮なく、ボランチの位置から指示も出した。緊張の色もない。

「練習から先輩たちがいい環境をつくってくれたというか、自分がプレーしやすいように気をつかってくれた。先輩たちのおかげです」

物怖じしなくて、図太くて。

しかしそうは言っても18歳の少年。悩みは、高円宮杯U-18プレミアリーグEASTで、なかなか勝てないことだった。

「トップチームの練習に参加させてもらっていたので、週末だけ(ユースの)試合に戻るような形でした。キャプテンなのに、チームをうまくいくように持っていけなくて(監督の)西谷(冬樹)さんとはいろいろ話をしていたんですけど……。プライマリーのころから西谷さんにはお世話になっていたし、西谷さんのためにも勝ちたいなって思うようになりました。でも……」

強い気持ちは実を結ばず、秋に入って肩をケガしてしまう。プレーにストップが掛かり、トップチームでリハビリに励むことになった。そのためユースでは週末の試合をスタンドで応援することしかできなかった。チームは結果が出ず、降格が現実味を帯びてきた。歯ぎしりする思いでスタンドからピッチを眺めた。当時を思い起こしたのか、彼の顔が一瞬こわばった。その表情のままでこう語った。

「スタンドから見ていて、みんなの覇気みたいなものを感じなくて、負けたら降格が近づくのに点を決められてもシュンとしていて、コーチの人も鼓舞してくれていないように僕の中ではそう感じてしまって……」

もどかしさがどうしても消えない。

リハビリを終えたら、必ず西谷はじめコーチングスタッフに挨拶して帰るようにしていた。誰から言われたわけじゃない。自分が決めたことだった。

しかし、チームの覇気を感じなかった試合の翌日だけ、挨拶しないでグラウンドを去った。顔を合わせたくなかったからだ。

その夜、携帯電話が鳴った。西谷からだった。

「きょうは挨拶がなかったな」

「すみません」

短いやりとりを終えると、すぐに電話を切った。

駅から家への帰り道。山田は思い直した。「これって、やっぱり言わなくちゃいけないこと」だと。

自宅マンションの階段で、自分から電話を掛けた。言わなきゃ、言わなきゃ。思っていることをすべて吐き出そうとした。するとなぜか、自分が泣いていることに気づいた。

「西谷さんに最後、タメ口くらいの勢いで『どうしてちゃんとみんなに言ってくれないんだ!』とか生意気に言ってしまって……。ピッチの外で見ていて感じたことを、そのままストレートに伝えたら西谷さんも『そうだな』って言ってくれて。でも電話を切った後に、俺、監督に何てことを言ってしまったんだって後悔しましたけど」

日をあらためて、西谷に頭を下げて謝った。

監督は優しくこう返してくれた。

「ありがとう。言ってくれて、どうもありがとう」と。

キャプテンとして自分が十分な役割を果たせていないとも感じていた。そのもどかしさも手伝って、感情を抑えられなくなっていたのかもしれない。

結局チームは最下位で、降格が決まった。あの悔しさは、今も彼の心に深く刻まれている。

悩みと向き合うことで、人はたくましくなる。

それは山田とて、例外ではない。

2018年シーズン、プロ1年目ながら熾烈な生存競争のなかでベンチ入りして出場機会を得ることができたのも、練習や試合で覇気を見せてきたからに他ならない。

J1初先発となったのが4月28日、ホームの日産スタジアムでの鹿島アントラーズ戦。開始早々に右サイドからクロスを入れれば、守備では体を張って突破を許さなかった。堂々としたプレーが目を引いた。

「ピッチに入っていくまではめっちゃビビッていましたよ。目の前に内田篤人選手や金崎夢生選手がいて、何か自分が小さく感じたんです。正直〝こんなんじゃ、俺ダメだな〟と思いましたもん。でもピッチに出てからは不思議と〝よし、やってやる〟みたいになるんです。隣が(中澤)佑二さんだったので『集中しろ!』ってずっと声を掛けられていました」

この強心臓ぶりは、なかなか真似できるものではない。

5月19日のホーム、V・ファーレン長崎戦では右インサイドハーフで先発して、後半には長いドリブルから仲川輝人のゴールを引き出すと、直接FKでは天野純、山中亮輔の間に割って入って自ら蹴った。壁に当たったボールが、結果的には扇原貴宏のゴールにつながっている。

「FKの場面は、2人のところにてくてく歩いていって『蹴っていいですか?』とお願いしたら、蹴らしてくれて。でも壁に当たって、キック自体はダメだったので『もう、なしだぞ』と笑って言われましたけど」

原動力は、同期のチームメイトたち。

寮生活は楽しく、5人の同期とスーパー銭湯でサッカーを語り合うことも多かった。

しかしやんちゃ魂は消えていない。隣部屋の西山大雅(ラインメール青森に期限付き)には、数々のドッキリを仕掛けている。

「寮の食事で僕が先に終えると、大雅の部屋のお風呂に隠れていて〝ワッ〟とやるとか。窓の外からバーンって叩くとか。いろいろと驚いてもらいました(笑)」

2019年に入って山田以外、全員が期限付きでクラブを離れた。

「いるときは当たり前だったのに、いなくなると寂しいです」

寮を出て、一人暮らしを始めることにした。

今、自分だけがトリコロールのユニフォームを着ている意味は分かっているつもりだ。背番号も、天野がつけていた「14」をもらった。

「同期が周りにいないのは寂しいですけど、(残っていることは)逆に自信にもなります。だけど世界では19歳で活躍している選手はたくさんいるので、僕はもっと頑張っていかない、と。U-20ワールドカップに出て活躍していかなきゃいけないし、帰国してからもF・マリノスで試合に出続けるようになっていかなきゃいけないと思っています」

自分に言い聞かせるように彼は言った。

ルヴァンカップのグループリーグ湘南ベルマーレ戦(4月24日)では不慣れなアンカーの位置に入りながらも、適応能力の高さを示している。ピッチに立てば、堂々とした19歳がそこにいる

「このクラブは僕にとって特別な存在。すべてって言うんですかね。エンブレムをつけて楽しくサッカーをやってきて、人としても育ててくれている。僕が活躍することが、育成のスタッフやチームメイト、親、みんなに対して恩返しになると思うんです。活躍する姿を見せたいという気持ちは強くあります」

やんちゃなハートも、図太くて物怖じしないメンタルも、純朴なサッカーラブも。

確かなテクニックも、流れを引き寄せるセンスも。

すべてひっくるめて、プリンスの資質。

常に意欲的で、常に積極的な山田康太は、刺激的な日々を、成長に変換させていく――。

二宮寿朗Toshio Ninomiya

1972年愛媛県生まれ。日本大学法学部卒業後、スポーツニッポン新聞社に入社。格闘技、ボクシング、ラグビー、サッカーなどを担当。'06年に退社し「Number」編集部を経て独立。著書には『岡田武史というリーダー 理想を説き、現実を戦う超マネジメント』(ベスト新書)、『闘争人~松田直樹物語』(三栄書房)、『松田直樹を忘れない』(三栄書房)、『サッカー日本代表勝つ準備』(北條聡氏との共著、実業之日本社)がある。現在、Number WEBにて「サムライブル―の原材料」、スポーツ報知にて「週刊文蹴」(毎週金曜日)を連載